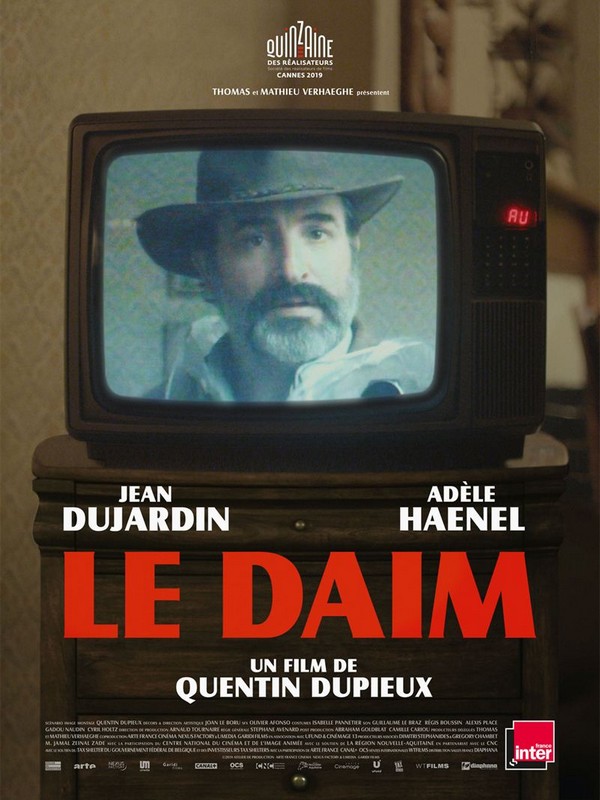

Le Daim

- Version :

- VO (VF)

- Date de sortie :

- 19 juin 2019

- Durée :

- 1h 17min

- De :

- Quentin Dupieux

- Avec :

- Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy

- Genre :

- Comédie

- Nationalités :

- Français, Belge

Synopsis

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

L'avis du festival

On sait – ou on ne sait pas – qui est Quentin Dupieux. Soit un artiste à double visage, musical et cinématographique, mais à visée unique, venue de la lointaine galaxie dada. Distorsion parodique de l’art officiel, fantaisie bricoleuse, éloge du dérisoire, de l’aléatoire, de la monomanie. L’aventure, d’intensité variable, comprend au cinéma huit longs-métrages réalisés depuis 2001, entre France et Californie, soutenue le cas échéant par quelques grands noms de la comédie (Eric Judor, Alain Chabat, Benoit Poelvoorde…).

C’est aujourd’hui Jean Dujardin qu’on retrouve au centre de la sombre, étrange et méchamment drôle affaire figurée par Le Daim. Un long et mystérieux parcours en voiture sur nos belles routes de France le révèle à notre attention. La bagnole a un passé, le personnage aussi. Chemise fripée, pantalon fatigué, œil terne, air hagard. L’air d’un gars qui vient de tout plaquer, pas nécessairement pour aller vers le mieux. Que fuit-il ? Où va-t-il ? Que veut-il ? Patience, les choses vont se décanter.

Le premier indice est livré dans les toilettes d’un restoroute, dans la cuvette desquelles le gars s’évertue à noyer sa veste en velours bronze. Repartant ipso facto en chemise, il fait ensuite halte, sur fond de paysage montagneux, dans une maison où l’attend un vieux bonhomme avec lequel il a visiblement rendez-vous. Le type sort d’un placard, avec un luxe rare de précautions, un vieux blouson en daim couleur cognac, avec franges à hauteur de la poitrine, d’un modèle dont on n’envisage pas qu’il ait pu être un jour fabriqué.

Le deuxième indice, qui nous met définitivement sur la voie, c’est que Georges/Dujardin l’enfile aussi sec, se regarde dans la glace et se met à rayonner de l’intérieur, alors même que le vêtement, importable par quiconque, l’engonce tout particulièrement. Georges éprouve alors ce que Blaise Pascal vécut durant sa « nuit de feu » du 23 novembre 1654 : une révélation mystique. Désormais converti à son blouson suédé, Georges non seulement décide qu’il n’en sera plus jamais séparé, mais tend à penser que le seul vrai blouson est le blouson qu’il porte et que partant les autres blousons ne sont que de vils imposteurs.

À cela s’ajoute que la somme démentielle qu’il a dépensée pour payer la pelure mythique a rincé son compte en banque, que l’hôtel pyrénéen old style dans lequel il a élu domicile n’entend pas lui faire crédit pour autant, et que de fil en aiguille il lui faut fissa se réinventer une vie en même temps qu’un moyen de la gagner. Georges improvise. Se déclare cinéaste sans rien y connaître, sur la foi du caméscope que le vieux lui a concédé en bonus du blouson. Puis séduit, en la personne d’Adèle Haenel, la serveuse doucement frappée du bar de la ville, laquelle a justement de son côté la passion des films et du montage.

L’affaire est aussitôt enlevée et permet à Georges, qui délire sur une histoire de gros producteurs coincés à l’autre bout du monde, de soulager Denise de ses économies et de l’embaucher comme monteuse de son film, en l’espèce des rushes informes qu’il enregistre avec son caméscope. Plus confidentiellement, Georges entame avec son blouson un dialogue intime et quotidien en même temps que le daim envahit, petit à petit, toute sa garde-robe. Sous sa vocation usurpée de cinéaste, un vrai projet existentiel se précise en revanche : être le seul homme sur terre à porter un blouson, au besoin en délestant plus ou moins violemment ses semblables du leur… On conçoit bien ce que ce projet obsessionnel peut avoir d'inquiétant…

Arrêtons là le déroulé narratif de cette fantaisie horrifique… pour dire à quel point Jean Dujardin et Adèle Haenel, en illuminés qui se sont trouvés, sont bons dans ce film… à ce jour le plus réussi de Quentin Dupieux.